日本経済と株式市場への多角的影響と展望

2025年9月4日(米現地時間)、トランプ米大統領が大統領令に署名し、日本からの輸入自動車に課されていた最大27.5%の高関税が15%に引き下げられることが正式に決定されました。この措置は連邦官報への掲載から7日以内に発効する見込みで、注目すべきは8月7日以降に支払われた関税に遡って適用される点です。

これにより、高関税を支払った輸入業者への還付が行われる予定です。この措置は自動車・部品業界だけでなく、多様な日本製品取扱業者の救済となります。

大統領令によれば、日本からの多くの輸入品に15%の統一関税が適用されます。これまで15%未満だった自動車以外の品目は15%に引き上げられる一方、自動車を含む15%以上の関税率が設定されていた品目には追加課税が行われないことが明確に規定されています。

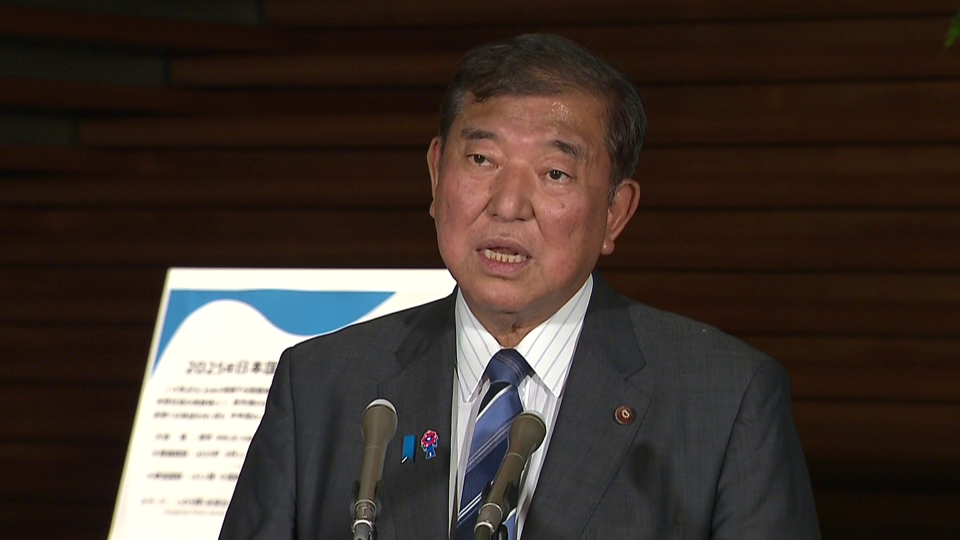

この決定に至る交渉過程で、日本側は経済協力の証として5500億ドル(約77兆円)規模の米国への戦略的投資を表明しており、両国間の経済関係強化への重要な一歩となっています。

日米間の長期交渉が関税率15%という形で最終決着したことを受け、本記事では、この決定が日本経済全体のファンダメンタルズへの影響と、株式市場のパフォーマンスや投資家心理への変化について、多角的な視点から考察します。

日本経済への直接的な影響

今回の関税決着は「最善ではないが最悪はない」選択と評価され、最悪シナリオ(25%~50%関税)回避により市場不透明感の後退と短期的安堵感をもたらしました。ただし、中期的成長や構造的課題は依然として残っています。

GDPと景気後退リスク

- 複数機関の試算によると、日本の実質GDPは短期的(2025年)に0.5~0.8%、中期的(2029年)には1.2~1.9%程度減少するとされています。

- エコノミストの景気後退リスク認識は依然高く、2025年8月時点で35%が「今後1年以内に後退」を予想しています。

- J.P.モルガンの試算では、関税引き下げにより日本企業の利益率が3ポイント改善し、GDPも前年比で約0.3ポイント押し上げられる可能性があるとされています。

産業への影響

- 製造業や輸出企業は、価格競争力の低下、コスト上昇、業績悪化リスクに最も強く晒される可能性があります。

- 特に自動車、機械、電子部品、化学品など、アメリカ向け輸出比率の高い分野では収益悪化が懸念されます。

- 大手自動車メーカー(トヨタ、ホンダなど)は関税大幅引き下げの恩恵を受け、発表直後に株価が10%以上急上昇するなど市場評価が強まりました。

- 一方、中規模の自動車メーカー(マツダ、スバル、三菱など)は関税引き下げ後も負担が大きく、例えば三菱は1台あたり2,400ドル超の値上げを余儀なくされるなど、米国市場での競争力維持が厳しい状況です。

なお、日本側が表明した5500億ドルの米国への投資は、半導体、AI、自動車部品などの分野で日本企業に新たな投資・連携機会をもたらし、日本の機械・設備関連企業にも追い風になると見込まれています。

金融・物価・内需への波及

- 投資や業績改善期待を背景に、金融株が上昇傾向を示すとともに、日本銀行の金融政策にもタカ派的スタンス(利上げへの示唆)が強まる可能性があります。

- 一方で、自動車価格の上昇は消費者物価の上振れにつながるリスクもあり、消費者負担増による内需への悪影響も懸念されます。

消費者物価の上昇が懸念されます。現在もインフレ傾向が続き、衣料品や食料品などの値上がりがさらに心配されますね。

株式市場への影響

交渉決着により最悪の事態を回避したことで市場の不透明感が後退し、短期的には上昇傾向が見られています。具体的には以下のような影響が現れています。

- 日経平均・TOPIXは交渉決着後に最高値を更新し、特に8月から9月にかけて押し目買い需要が強まっています。発表直後には日経225が3~4%急騰し、特に自動車関連株が大幅に上昇しました。

- 海外投資家による買い越しも見込まれ、リスク資産への資金流入が進んでいます。

- 投資家にとっては、自動車、半導体、金融、機械などのセクターが短期的な注目対象となっています。

- 市場センチメントの回復に加え、日米関係の安定化はグローバルなリスクオン環境の形成に寄与し、日本株への外国人資金流入も期待されています。

ただし、輸出依存度やコスト増大による収益の不透明感は依然として残っており、2026年以降は世界景気の動向次第で再び市場調整の可能性も否定できませんね。

残された課題と対策

今回の合意は一時的な安堵をもたらしたものの、日本経済全体として依然多くの課題が残されています。

- 企業は、契約条件の再交渉、コスト転嫁、現地生産・調達比率の見直しなど、構造変更への対応を迫られています。大企業が北米内製や現地化投資を加速する一方で、中小企業・下請けへの影響が深刻な懸念となっています。

- 通商政策や国際投資スキームが大統領令によって上限変更された部分があり、長期的な資本の流れを注視する必要があります。

- 米国市場への依存度が高いため、米国の政策変更リスクが引き続き大きな課題です。

- 日本固有の問題だけでなく、米国の保護主義政策強化は、世界的なサプライチェーンの再編や経済成長率の下方修正リスクをはらんでいます。IMFや主要アナリストは「最悪の事態回避による安堵感」と「将来への警戒感」が並存していると指摘しています。

- 5500億ドルの対米投資についても、その具体的な成果や実現タイミングには不透明感が残ります。

おわりに

関税率15%への引き下げは、日本経済と株式市場に短期的に予想を上回るプラスの影響をもたらしています。自動車業界を中心に即座に恩恵が現れ、日経平均の上昇と投資家心理の改善につながりました。日米関係の安定化と不確実性の一部解消により、グローバル投資家からの資金流入も促進されています。

しかし、中期的な景気減速や経済的圧迫の加速リスクは依然として残っています。特に注意すべきなのは、中小輸出企業が直面する構造的課題、為替変動による不確実性、関税引き下げ後も残る価格競争力の問題、そして価格上昇による国内消費への圧迫です。

また、日本側が約束した5500億ドルの対米投資については、実行時期と経済効果の不確実性、資金調達方法、投資の実質的リターンなど、多くの疑問点が存在します。国際政治情勢の変化によって合意内容が見直される可能性も否定できません。

したがって、中長期投資戦略としては、自動車・半導体・金融・機械セクターを「恩恵者」と評価しつつも、過度な楽観を避け、リスク分散型ポートフォリオを構築すべきです。また、対米依存度の高い中小企業、サプライチェーン再編による産業構造の変化、消費者へのコスト転嫁にも注視が必要です。

短期的な株価上昇の機会を捉えながらも、グローバル経済の不確実性に備えた慎重な姿勢を維持することが、シニア投資家にとって重要な戦略となるでしょう。

《 参考情報 》