シニア世代の資金運用において最も重要な原則は、ライフステージに応じた適切な運用戦略の構築です。50代から60代の退職前の期間では、将来の経済的安定性を確保するため、資産を積極的に増やすことを目指した主体的な運用を行います。

一方、退職後の70代以降では、これまでに築き上げた資産を慎重に保全しながら、計画的かつ効果的な資金活用が求められます。前回の記事では、この資産活用における具体的な戦略について詳しく解説しました。

シニア世代が資金運用を実践する上での重要な課題は多岐にわたります。特に注目すべきは、ライフステージの変化、健康状態の変化、そして変動する社会情勢など、複数の要素が絡み合う点です。これらの要因が相互に影響し合うため、資金運用には従来以上に慎重で体系的なアプローチが不可欠です。

本記事では、加齢に伴いシニア世代が直面する主要なリスクに焦点を当て、その背景要因と具体的な課題を分析します。さらに、これらの課題に対する実践的な解決策を、最新の社会情勢を踏まえて考察していきます。

シニア世代の三大リスクの背景と課題

シニア世代は、健康状態の変化、判断能力の低下、社会環境の変化といった多様なリスクに直面します。これらのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが、安定した老後生活を送るための重要な鍵です。以下では、老後生活で多くの人が直面する三大リスク要因を解説します。

投資詐欺・金融犯罪のリスク

社会との接点が減少し判断能力が低下することで、適切な情報の見極めが困難になります。さらに、デジタル化の進展によりオンライン詐欺の手口が巧妙化し、より慎重な判断が求められています。

シニア世代は金融リテラシーの差や社会的な孤立により、投資詐欺や特殊詐欺の標的になりやすい状況にあります。高利回りや元本保証をうたう不審な投資話で大切な資産を失うケースが増えています。特にコロナ禍以降、オンラインや電話による非対面での勧誘が増加し、一層の注意が必要です。

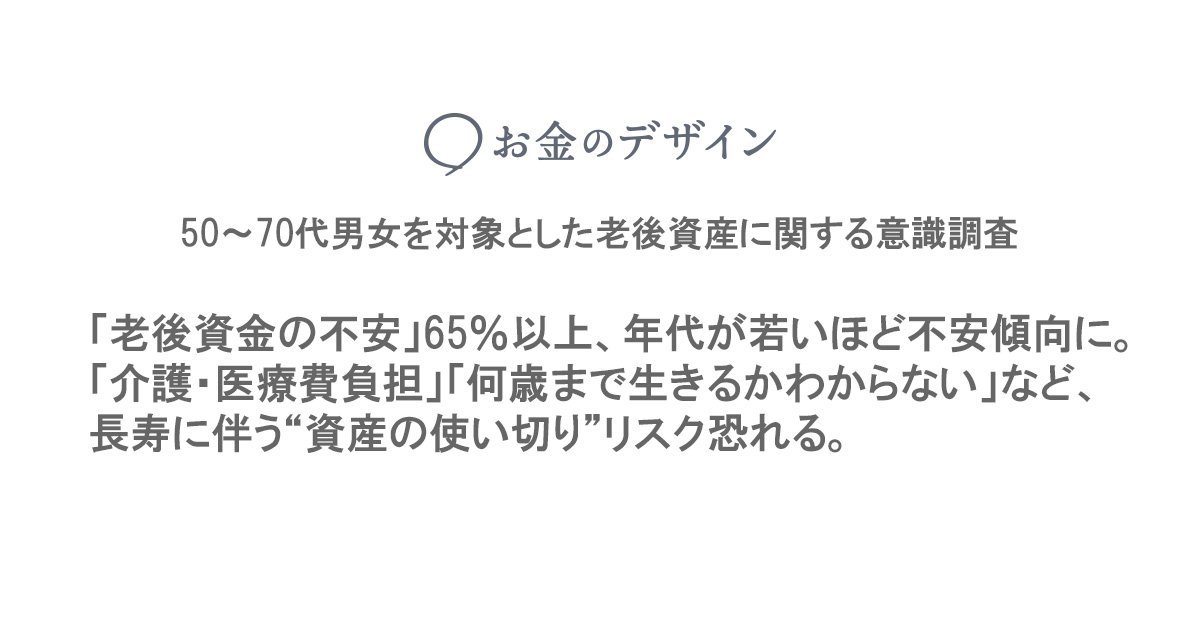

資産寿命と介護・医療費への不安

将来への漠然とした不安から、過度なリスク回避で資産形成の機会を逃したり、逆に焦って過大なリスクを取ったりする傾向があります。また、インフレや金融市場の変動により、資産の実質価値が目減りするリスクも懸念されています。

退職後の生活期間が20~30年に及ぶ中、公的年金だけでは生活費が不足します。資産寿命の延長と、予測困難な介護・医療費用への備えが重要です。医療技術の進歩により高度な医療サービスが増える一方で、費用負担も増加傾向にあります。

認知機能の低下と財産管理の問題

この問題は自分のこととして捉えにくく、事前の対策が後回しになりがちです。また、認知症に関する社会的な理解が不十分なことも、適切な対策を遅らせる要因となっています。

加齢に伴う認知機能の低下は避けられない可能性があり、自身での資金運用や財産管理が困難になることがあります。その結果、家族との連携不足や財産を巡るトラブルにつながるリスクがあります。また、デジタル化が進む金融サービスへの対応も、認知機能の低下によりさらに困難になる可能性があります。

具体的な解決アプローチ

加齢に伴うシニア世代のリスク管理について、実践的な対策と具体的な実施方法を解説します。以下の対策は、専門家の意見や実際の事例に基づいた、効果的で実行可能な方法です。

投資詐欺・金融犯罪への対応

- 「うまい話」への慎重な対応: 高利回りや元本保証を謳う投資話には、必ずリスクや問題が潜んでいます。このような勧誘を受けた場合は、即断を避け、内容を詳しく精査しましょう。特に「期間限定」や「特別な投資家だけに案内している」といった言葉には要注意です。

- 判断の共有化とダブルチェック: 投資や財産に関する重要な決定は、必ず家族や信頼できる専門家(ファイナンシャルプランナー、弁護士、警察など)に相談しましょう。複数の視点での検討により、詐欺被害を未然に防げます。

- 信頼性の高い情報源の活用: 金融庁のウェブサイトや各金融機関の正規窓口から定期的に最新情報を入手しましょう。国民生活センターのインターネットトラブルサイトも、不安点の確認に有効です。併せて警視庁のサイトの最新の詐欺手口や対策情報もチェックしましょう。

- 家族による積極的な見守りと連携: 離れて暮らす家族とも定期的に連絡を取り、不審な電話や訪問がないか確認します。日頃から金融に関する話題を共有し、オープンなコミュニケーションを心がけることで、問題の早期発見につながります。

投資詐欺の被害に遭うと、長年かけて貯蓄してきた大切な資金を一瞬にして失ってしまう可能性があります。とりわけ、投資経験の少ないシニア世代や高齢者は細心の注意が必要ですね。

資産寿命と介護・医療費への包括的な対応

- 詳細なライフプランニングの実施: 将来の支出(生活費、医療費、介護費、レジャー費など)を項目別に見積もり、必要な資産額を算出します。物価上昇率も考慮し、半年ごとに見直すことで、より確実な計画が立てられます。

- バランスの取れたリスク分散戦略: 近い将来に必要な資金は安全性の高い資産(定期預金、国債など)で確保し、長期的な視点で余裕資金を適度なリスクをとって分散投資します。時期や目的に応じた効果的な資産配分で、市場の変動にも柔軟に対応できる体制を整えましょう。

- 保険プランの総合的な見直し: 加入している医療保険や介護保険について、現在の健康状態や家族状況に合った保障内容か、保険料は支払い可能か、新商品との比較など、多角的に見直しを検討しましょう。

- リバースモーゲージの戦略的活用: 自宅を担保に生活資金を受け取るリバースモーゲージは、住み慣れた家に住み続けながら老後資金を確保できる選択肢です。契約条件や将来の資産価値の変動も考慮し、慎重に検討しましょう。

多くの人にとって、自分の寿命を予測することは難しく、資産の取り崩しと介護・医療リスクへの対応を両立させることは大きな課題といえますね。

認知機能の低下に備えた包括的な財産管理対策

- 法的保護制度の早期準備: 認知機能の低下に備え、家族信託や任意後見契約の活用を早めに検討します。これにより、信頼できる家族や専門家による確実な財産管理が可能になります。各制度のメリット・デメリットを理解し、自身の状況に最適な方法を選びましょう。

- 財産の体系的な一覧化: 保有する資産(預貯金、有価証券、不動産、保険など)を一覧化し、定期的に更新します。家族と共有することで、緊急時や相続時にスムーズな対応が可能です。デジタルツールの活用も検討しましょう。

- 金融機関との綿密な事前相談: 主要な取引金融機関に将来の財産管理について相談し、利用可能なサポートサービスや手続きを確認します。特に認知症などで判断能力が低下した場合の対応について、事前の確認が重要です。

- デジタル資産管理の統合的な準備: エンディングノートの作成やデジタル資産(オンラインバンキング、各種アカウント情報など)の整理を通じて、自身の意思と希望を記録します。定期的な更新と、保管場所の家族との共有も忘れずに行いましょう。

2025年には、日本で最大の人口を占める団塊の世代が全員75歳以上となります。これにより認知症の発症数が大幅に増加すると予測されており、このようなリスクに備えて適切な財産管理を行うことが重要ですね。

最後に

シニア世代では、加齢とともに資産リスクが増加します。これらのリスクは年を重ねるごとに複雑化するため、より慎重な対応が必要です。早い段階から具体的な対策を立て、定期的な見直しを行うことが重要となります。

シニア世代の資金運用は、単なる資産形成ではなく、安心な老後のための「生活設計」と密接に結びついています。健康状態の変化や将来の介護ニーズなども考慮した、総合的な視点からの運用計画が求められます。

これらの課題と解決策を踏まえ、個々のライフプランやリスク許容度に応じた計画的かつ柔軟な資金運用が、豊かで安定したシニアライフには不可欠です。また、家族との密なコミュニケーションと専門家のアドバイスを適切に取り入れることで、より確実な資産管理が可能となります。

本稿が、資産リスクへの理解と対応を深める一助となり、シニア世代の皆様の安心で豊かなセカンドライフへの道しるべとなれば幸いです。

どのような環境変化が訪れても、適切な準備と対応により、充実した老後生活を実現できるはずですね。

《 参考情報 》