景気下支えと構造改革の両立を目指す「攻めの財政」

2025年11月21日に臨時閣議で決定された「真水で約21.3兆円」規模の経済対策は、物価高騰に直面する家計の負担を軽減しながら、日本経済の中長期的な成長力を強化する「二兎を追う」野心的な内容です。

この政府は、この経済対策を「デフレからの完全脱却」と「賃金と物価の好循環」の実現を最優先の目的として明確に位置付けていますね。

この大規模な経済対策は、単なる一時的な景気刺激策にとどまらず、拡張的な財政支出によって景気をしっかりと下支えする、新型コロナウイルス感染症拡大後としては最大級の規模となる「責任ある積極財政」の姿勢を明確にするものです。

本記事では、この経済対策の概要、規模、対策内容、そして金融市場や経済全体への影響について、多角的な視点から詳しく考察します。

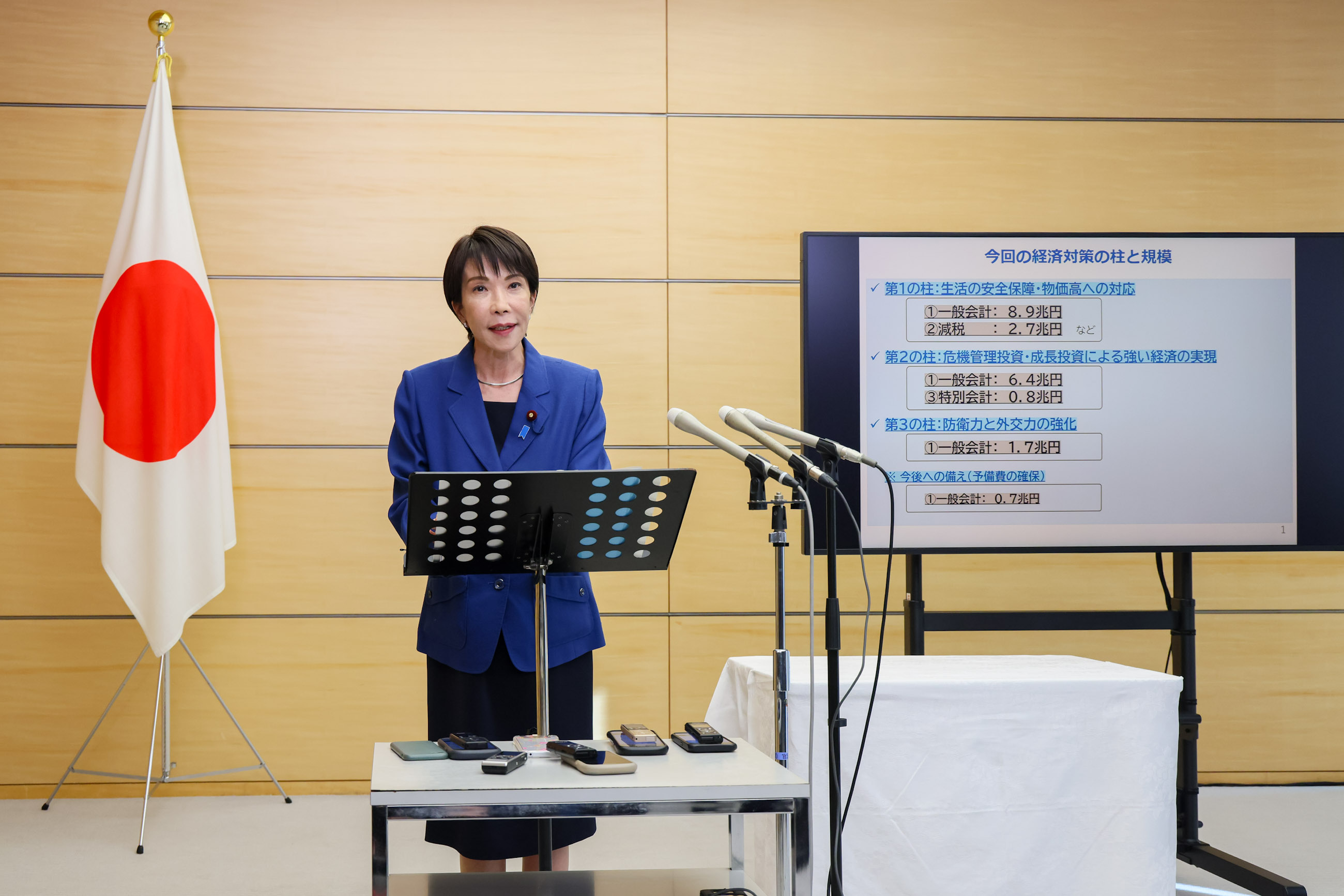

経済対策の規模と構成

今回の経済対策の規模は過去の対策と比べても大きく、前年度より約5割増との分析もあります。

- 国費(真水)の規模:約21.3兆円(一般会計+減税措置)

- 事業規模:関連事業を含めた総事業規模は約42.8兆円との報道があります。

- 内訳の柱:歳出増(補正予算で約17.7兆円)と税制・減税措置(約2.7兆円)が中心です。

専門機関の試算では、この対策による実質GDPの押し上げ効果は概算で+1.1%程度、政府試算では年率1.4%程度と見込まれています。また、世帯あたりの負担軽減効果は、ガソリン・電気ガス補助などを含め平均で1万2,400円程度と試算されています。

対策を構成する三つの柱

この経済対策は「迅速に効果を出す」ことを掲げ、主に以下の3つの政策分野に予算を配分しています。通常の景気対策に加え、「危機管理・安全保障」と「成長分野への先行投資」を重視している点が特徴です。

物価高騰対策と家計・企業支援

物価高と家計負担の軽減が主要テーマです。

- エネルギー価格の抑制:冬の暖房需要期に合わせ、電気・ガス料金の補助を再開・延長します。ガソリン補助金も段階的に見直しながら継続され、ガソリン税の暫定税率廃止なども盛り込まれています。

- 低所得世帯への給付金:住民税非課税世帯などに対し、1世帯あたり3万円〜10万円程度の給付金が支給されます(「こども加算」含む)。

- 賃金・手取り支援:「年収の壁」(103万円の壁など)解消に向けた制度改正や、手取りを増やすための企業への助成が行われます。

成長力の強化と構造転換

単なるばらまきではなく、「稼ぐ力」をつけるための将来投資に重点を置いています。

- AI・半導体産業への巨額支援:次世代半導体の国産化(ラピダスなどへの出資・融資)や、AIデータセンターの地方分散に数兆円規模の予算を確保します。

- 新興産業への投資:造船、宇宙産業などの成長分野を支援します。

国土強靭化と安全保障

地政学リスクの高まりや大規模災害への備えを重視した予算配分です。

- 国土強靭化・地方創生:能登半島地震の復旧・復興、今後の大規模災害に備えた防災・減災対策、副首都機能の整備などに予算が配分されます。

- 安全保障・危機管理:防衛力と外交力の強化に一定の予算が割り当てられます。

特徴と市場の懸念点

今回の対策で最も注目すべきは、「規模の拡大」と「積極財政路線」です。政府は財政規律よりも「景気を絶対に腰折れさせない」という強い意思を示し、規模を優先しました。このため、「リフレ派」の政策姿勢が強まっているとの指摘もあります。

一方、政府は財源について、税収の上振れや非税収入を充当し、「必要最小限の国債発行」に留めることで財政の持続可能性を意識しているとされています。

しかし、市場ではこの財政拡大がもたらす次のリスクへの懸念が根強くあります。

- 財政信認リスク:大規模な財政支出は、将来的な国債増発と債務残高の増加につながります。市場には「財政拡大→国債増発→信認リスク増」という懸念が存在します。

- 効果の実効性:円安や物価高、そして財政拡張への市場の否定的な反応により、想定通りの効果が得られない懸念が指摘されています。特に、支援が対象世帯や地域に期待通り届かない場合、「失望」につながるリスクがあります。

株式・為替・債券市場への影響

市場は、この経済対策を「景気刺激への期待」と「財政・為替・金利リスクの増大」という両面から捉えています。

為替市場(円安圧力)

決定発表直後から、為替市場では円安が進行し、ドル円相場が1ドル=約157円台まで上昇しました。

- 円安の要因:大規模な経済対策に伴う財政拡大(国債発行増)が、国債の信認リスクを高め、市場に円売り圧力をもたらす可能性があるという見方が要因の一つです。

- 二次的リスク:円安が進むと輸入品価格が上昇し、コストプッシュ型インフレ(物価高)がさらに促進されるため、政策効果を減じるマイナス要因となります。

債券市場と金利(金利上昇)

- 長期金利の上昇:長期国債の利回り(10年物国債など)が上昇しており、市場が財政リスクを意識し始めている証です。

- 金利上昇の連鎖:金利上昇は、株式市場にとって「割引現在価値の低下」や「設備投資コストの増加」といったマイナスとなり、株式全体に慎重な見方が広がりやすい状況です。また、金利上昇と円安の組み合わせは、海外からの資金流入を鈍らせる可能性もあります。

株式市場(期待と警戒)

株式市場では、拡張的な財政支出による景気の下支え期待から、一定のプラス材料となる可能性があります。特に恩恵を受けると予想されるのは以下のセクターです。

- 半導体・ハイテク関連:政府の直接的な補助金支援により、「国策銘柄」として最も恩恵を受けると予想されます。

- 内需・消費関連:給付金や光熱費補助により、家計負担が減り消費に回る期待があります。

- 建設・土木:国土強靭化や半導体工場の建設ラッシュにより、受注残高の積み上がりが期待されます。

しかし、為替・金利・財政リスクの高まりは「投資リスク増大」のメッセージを市場に送っており、決定当日の日本株市場では大きな下げが見られるなど、警戒感も同時に働いています。業種間・銘柄間で二極化が進む可能性があります。

これらの内容を分かりやすくまとめた動画サイトは、以下のとおりです。ぜひご覧ください。

最後に:今後の見通しと注目点

今回の経済対策の成否は、主に以下の2つの重要な要素にかかっていると考えられます。

- 実効性:本対策が実際に個人消費や企業の設備投資を効果的に押し上げ、日本経済の景気回復を確実なものにすることができるかどうか

- 市場の信認:財政拡大に伴う財政・通貨・金利面でのリスクを、国内外の市場参加者が許容できる範囲内に適切に抑えることができるかどうか

今後、市場参加者が注視すべきは、為替・国債利回りの動向と政府・日銀の対応です。特に、財政拡大による国債発行増が円安・金利上昇を加速させるリスクは、中長期的な競争力強化への期待と並行して存在する重大な留意点です。

経済対策は強力な「カンフル剤」ですが、財政の健全性への市場の信認が崩れると、インフレ・金利上昇・株価下落という悪循環を招く恐れがあります。実体経済指標の反応と金融政策(日銀の利上げ判断など)の兼ね合いを慎重に見極める必要があります。

《 参考情報 》