「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」は、主にマダニが媒介するウイルス感染症で、近年国内での報告が増加している重大な病気です。

SFTSはSFTSウイルスによって引き起こされる比較的新しい感染症です。2011年に中国で初めて確認され、その後韓国や日本でも感染例が報告されるようになりました。日本では2013年に初めて患者が確認されて以来、西日本を中心に毎年60〜100人以上の患者が報告されています。

この感染症の最大の特徴は致死率が10〜30%と非常に高い点です。現時点では有効なワクチンや特効薬が存在しないため、感染を未然に防ぐ「予防」が最も重要です。

本記事では、主な原因、病原体、感染経路、症状、合併症、予防策、治療法まで、最新の知見をわかりやすく解説します。

主な原因と感染経路

SFTSの病原体は「SFTSウイルス」です。このウイルスは、ブニヤウイルス科またはフェヌイウイルス科に属するものとされています。感染経路は主に以下の通りです。

マダニによる媒介

最も一般的な感染経路は、ウイルスを保有するマダニに咬まれることです。すべてのマダニがウイルスを持っているわけではありませんが、保有しているかどうかを外見で見分けることは不可能です。

日本国内では、主にフタトゲチマダニ、タカサゴキララマダニ、キチマダニなどがウイルスを媒介することが知られています。これらのマダニは、森林や草むら、畑など、私たちの身近な自然環境に生息しています。

動物からの感染(人獣共通感染症として)

SFTSは、犬や猫などの動物も感染・発症することが確認されており、「人獣共通感染症」としての一面も持っています。SFTSウイルスに感染し発症した犬や猫の血液、唾液、体液などに直接触れることで、人間に二次感染したとみられる事例も報告されています。

ヒトからヒトへの感染

感染した患者の血液や体液との濃厚接触によって、医療従事者などに二次感染するリスクも指摘されています。ただし、インフルエンザのように咳やくしゃみで簡単に人から人へ感染が拡大するわけではありません。

症状の特徴と経過

マダニに咬まれてから症状が現れるまでの潜伏期間は、約6日から2週間(14日)です。症状は風邪やインフルエンザと似ているため、特に野外活動後に体調不良を感じた場合は注意が必要です。

初期症状

- 突然の38℃以上の高熱

- 消化器症状(吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、食欲不振)

- 全身の強い倦怠感

- 頭痛、筋肉痛

- リンパ節の腫れ

重症化した場合の症状

初期症状に続き、以下のような重篤な症状が現れることがあります。

- 出血症状: 体内の血小板が著しく減少するため、歯ぐきからの出血、皮下出血(紫斑)、下血などが見られます。

- 神経症状: 意識がもうろうとしたり、けいれん、昏睡状態に陥ったりすることがあります。

- 多臓器不全: 腎臓や肝臓などの機能が低下し、多臓器不全を引き起こし、最悪の場合は死に至ります。

血液検査では、血小板の減少、白血球の減少、肝機能を示す酵素(AST, ALT, LDH)の上昇が特徴的な所見として認められます。特に高齢者や基礎疾患を持つ方は重症化しやすい傾向があるため、より一層の注意が求められます。

感染リスクと流行地域

日本では、2013年の初報告以降、主に西日本の山間部や沿岸部など、緑豊かな地域で多くの発生例が報告されています。近年では流行地域が拡大する傾向も見られます。

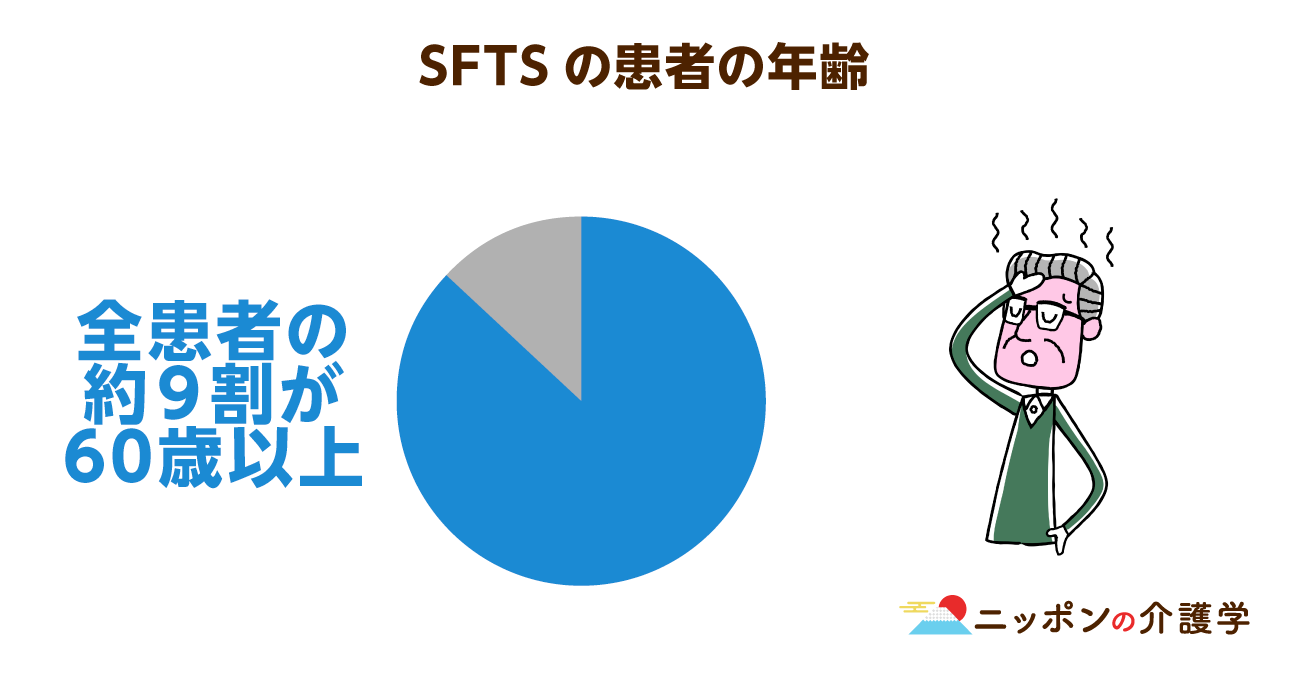

また、患者の年齢層は高齢者に偏っており、患者の9割が60歳以上というデータもあります。農作業や山仕事などで野外活動の機会が多い高齢者は、特にリスクが高いと言えます。

最も重要な予防対策

ワクチンや特効薬が存在しないため、SFTS対策の基本は「マダニに咬まれない」ことに尽きます。野山や草むらに立ち入る際には、虫よけ剤に加えて、以下の対策を必ず実施しましょう。

肌の露出を避ける服装

-

- 長袖・長ズボン、帽子、手袋、首にタオルを巻くなどして、肌の露出を最小限に抑えましょう。

- サンダル履きは避け、足を完全に覆う靴を着用してください。

- ズボンの裾を靴下や長靴の中に入れると、マダニの侵入を防ぎやすくなります。

- 服は明るい色を選ぶと、マダニが付着した際に発見しやすくなります。

帰宅後のチェック

-

- 屋外から帰ったら、すぐに衣服を脱いで払い、シャワーや入浴をしましょう。

- 入浴時には、体にマダニが付着していないか全身をくまなく確認します。特に、わきの下、足の付け根、首筋、耳の後ろ、頭皮などは念入りにチェックしてください。

ペットのダニ対策

-

- ペット(犬・猫)がマダニを家に持ち込むことがあります。動物病院で定期的にマダニ予防薬を投与してもらいましょう。

- 散歩後にはペットの体も点検し、発熱や食欲不振など、体調に異変が見られる動物との不用意な接触は避けるべきです。

マダニを発見した場合は、自分で引き抜かないでください。口器が皮膚内に残り感染リスクが高まる可能性があります。すぐに皮膚科を受診し、適切に除去してもらいましょう。

治療法と受診のタイミング

SFTSウイルスに対する特効薬はないため、治療は症状を和らげる「対症療法」が中心となります。

- 早期診断と入院: SFTSが疑われる場合は、専門の医療機関への入院が必要です。

- 全身管理: 脱水症状を防ぐための輸液(点滴)、発熱や痛みに対する解熱鎮痛剤の投与、血小板が著しく減少した際の輸血などが行われます。

- 集中治療: 重症化した場合は、人工呼吸器による呼吸管理など、集中治療が必要になることもあります。

日本では、抗インフルエンザ薬である「ファビピラビル(アビガン)」などが試験的に使用されることがありますが、まだ一般的な治療法として確立されてはいません。

以下が簡潔にまとめた「分かりやすい動画」になりますので、参考にしてください。

最後に

SFTSは、マダニを介して感染し、時に命を脅かす危険な感染症です。予防の基本は「マダニに刺されない」ことであり、野外活動時の適切な服装や帰宅後の入念なチェックといった対策が非常に重要です。また、ペットの健康管理や、体調不良の動物との接触を避けることも必要です。

生存率を高める鍵は、早期発見・早期治療です。マダニに咬まれた後や、野外活動後に発熱、倦怠感、下痢などの症状が現れた場合は、自己判断せず、すぐに医療機関を受診してください。

その際、「マダニに咬まれた可能性がある」または「山や草むらに入った」という情報を医師に伝えることが、迅速な診断と治療開始につながります。

SFTS流行地域は拡大傾向にあり、山間部や農山村に住む方、高齢者、ペット飼育者は特に注意が必要です。日頃からマダニ対策を徹底し、健康管理への意識を高めて重症化予防に努めましょう。

もし感染が疑われる症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診することが、自分自身と周囲の人々を守るための最も確実な方法です。

《 参考情報 》