長寿化が進む現代において、シニア世代の健康はますます重要になっています。その中でも高血糖、特に糖尿病やその予備群は、加齢とともに増加する傾向にあり、様々な健康問題を引き起こす原因となるため、適切な理解と対策が必要です。

厚労省の統計によると、糖尿病で治療を受けている患者が550万人を超え、さらに糖尿病が強く疑われる人が約1000万人存在します。特にシニア世代では、この数が急増する傾向にあります。

高血糖の状態が長く続くと、全身の血管が傷つき、糖尿病合併症と呼ばれる神経障害、網膜症、腎症などを引き起こすリスクが高まります。さらに、心筋梗塞や脳卒中といった重篤な病気のリスクも上昇させます。シニア世代では、これらの合併症が認知機能の低下や身体機能の衰えを加速させる可能性もあり、QOL(生活の質)を著しく低下させる要因となります。

シニア世代の高血糖管理には、若い世代とは異なる特別な配慮が必要です。血糖値の管理だけでなく、全身状態、併存疾患、認知機能など、多角的な視点からの個別化された対応が重要となります。このため本記事では、シニア世代特有の高血糖の背景や原因、そして効果的な予防法と治療法について説明していきます。

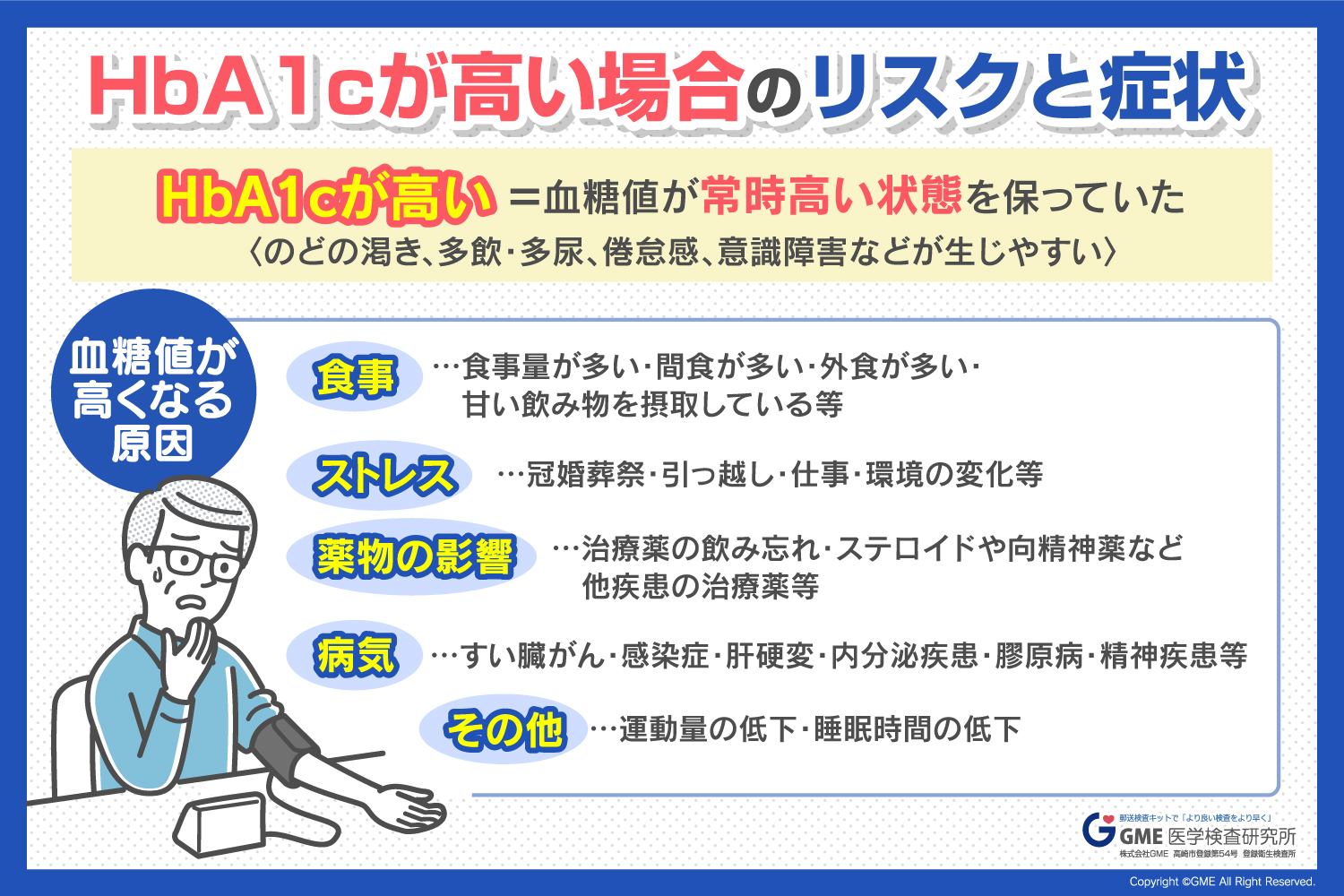

高血糖の背景・原因

シニア世代の高血糖は、加齢に伴う体の変化、長年の生活習慣、そして高齢期特有の要因が複合的に関係しています。

加齢に伴う生理的変化

- インスリン分泌能の低下: 加齢により、血糖値を下げるホルモンであるインスリンを作る膵臓の機能が低下します。

- インスリン抵抗性の増大: 筋肉量の減少や内臓脂肪の増加により、インスリンの効きが悪くなります。その結果、血糖値が下がりにくくなります。

- 基礎代謝の低下: 安静時のエネルギー消費量が減少するため、若い頃と同じ食事量でもエネルギーが過剰となり、体重増加や内臓脂肪の蓄積を招きます。

生活習慣

- 食事内容の変化: 消化機能の低下による食事の偏りや、加工食品・甘い物の増加で栄養バランスが崩れやすくなります。また、早食いや食事抜きは血糖値を大きく変動させます。

- 運動不足: 退職や外出機会の減少で身体活動量が低下します。これにより筋肉量が減少し、血糖コントロールが悪化します。

- 睡眠不足や質の低下: 睡眠の質が悪化すると、ホルモンバランスが乱れ、食欲が増進し、インスリンの働きも低下します。

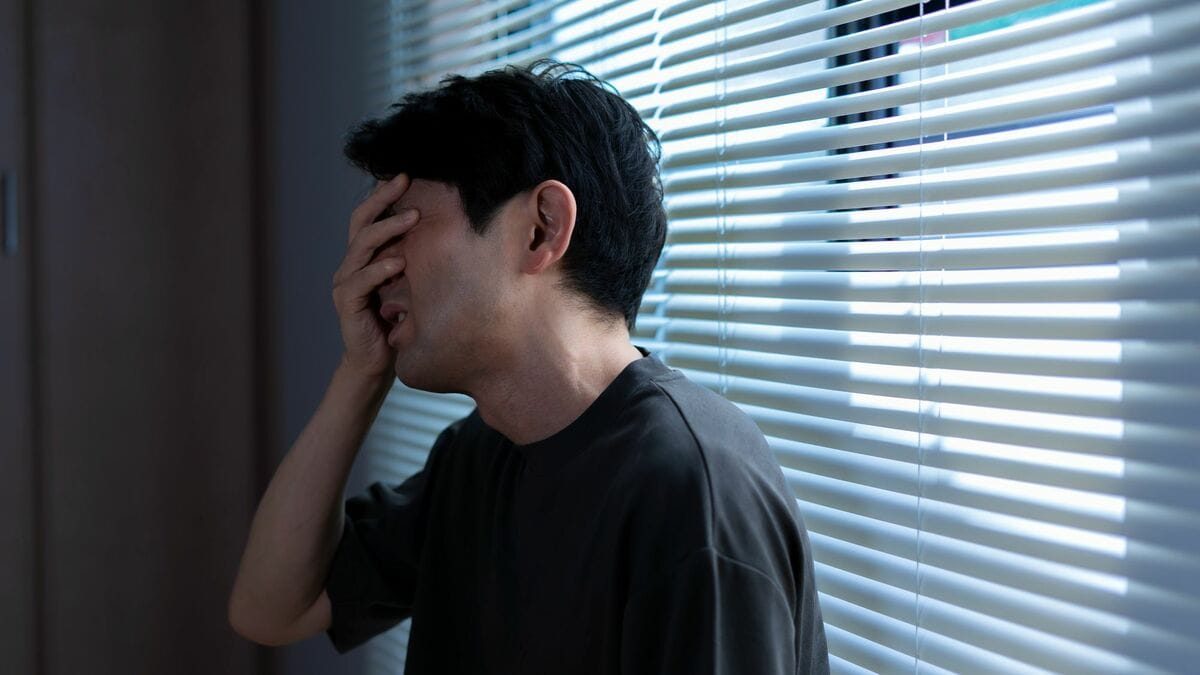

- ストレス: 精神的なストレスは血糖値の上昇を引き起こします。

併存疾患と薬剤

- 高血圧や脂質異常症などの生活習慣病は、糖尿病と共通の原因で発症しやすく、血管への負担を増大させます。

- ステロイド薬、一部の降圧薬、向精神薬などには、血糖値を上昇させる副作用があります。

社会的要因

- 一人暮らしでは、食事の準備が負担となり、栄養バランスの偏った食事になりがちです。

- 外出や社会的な交流の減少は、運動不足を招き、ストレス解消の機会も減らします。

これらの要因が相互に影響し合い、シニア世代の高血糖を引き起こし、症状を悪化させることがあります。

高血糖予防対策

シニア世代の高血糖予防の基本は、健康的な生活習慣の実践です。無理のない範囲で継続的に、以下の点に気をつけましょう。

食事療法

- バランスの取れた食事: 主食(ごはん、パン、麺類)、主菜(肉、魚、卵、大豆製品)、副菜(野菜、きのこ、海藻)をバランスよく摂取しましょう。特に食物繊維が豊富な野菜、きのこ、海藻類は糖の吸収を緩やかにする効果があるため、積極的に取り入れましょう。

- ゆっくりよく噛んで食べる: 満腹感を感じやすくなり、食べ過ぎを防止できます。

- 規則正しい時間に食事をとる: 食事を抜くと、次の食事時に血糖値が急上昇する原因となります。

- 間食や甘い飲み物を控える: これらは直接的に血糖値を上昇させるため、摂取量に注意が必要です。

- 総エネルギー摂取量の適正化: 年齢と活動量に応じた適切なエネルギー量を摂取することが重要です。

運動療法

- 有酸素運動: ウォーキング、軽いジョギング、水中運動、サイクリングなどの全身運動を、週150分以上(1日30分×週5日程度)行いましょう。これらは血糖値を下げる効果があります。

- 筋力トレーニング: スクワットや腕立て伏せなどの軽い負荷の筋力トレーニングを週2~3回行うことで、筋肉量を維持・増加させ、インスリンの働きが改善します。

- 日常生活での活動量を増やす: 階段を使う、一駅分歩く、こまめに体を動かすなど、日常生活で意識的に活動量を増やしましょう。

- 安全に配慮: 運動前には準備運動を行い、適切な水分補給を心がけましょう。特に転倒に注意し、無理のない範囲で行うことが大切です。

生活習慣の改善

- 十分な睡眠: 個人差はありますが、1日7時間程度の睡眠を確保しましょう。

- ストレス管理: 趣味や交流、適度な運動でストレス解消を心がけましょう。

- 禁煙・節酒: 喫煙は糖尿病合併症のリスクを高めます。飲酒は適度な量にとどめましょう。

高血糖の早期発見のため、定期的に健康診断や人間ドックを受診しましょう。特に、血液検査のHbA1c値には注意が必要ですね。

高血糖治療

高血糖が発見された場合の治療は、個々の患者さんの状態に応じて慎重に進めていきます。特にシニア世代の治療では、若い世代とは異なる配慮が求められます。

治療目標の設定

シニア世代では、厳格な血糖コントロールによって低血糖のリスクが高まるため、合併症予防と低血糖予防のバランスを重視します。全身状態、認知機能、ADL(日常生活動作)を考慮して緩やかな目標値を設定し、QOL(生活の質)の維持・向上を最優先します。

治療方法

-

- 食事療法・運動療法の継続: これらは治療の基本となり、薬物療法を行う場合でも継続することが重要です。

- 薬物療法: 食事・運動療法だけでは血糖コントロールが不十分な場合、医師の判断で開始します。患者の状態に応じて血糖降下薬を選択し、必要に応じて注射薬も検討します。

- 低血糖への注意: シニア世代は低血糖の症状(動悸、冷や汗など)に気づきにくく、重症化する危険があります。家族も症状を理解し、緊急時に備える必要があります。

- 多剤併用への注意: 複数の薬を服用する場合は、相互作用や副作用に十分な注意が必要です。服用中の薬は必ず医師や薬剤師に伝えましょう。

高血糖に加え、高血圧や脂質異常症などの併存疾患を包括的に管理することで、将来の合併症を予防できますね。

最後に

シニア世代の高血糖管理は、日々の生活の中で継続的に取り組むべき重要な健康課題です。血糖値の状態を定期的にモニタリングし、わずかな変化にも注意を払いましょう。異常の兆候が見られた場合には、すぐに医療機関を受診することが健康維持の第一歩となります。早期発見・早期対応により、効果的な治療や管理が可能になります。

予防や治療で最も大切なのは、自分のライフスタイルに無理なく取り入れられる、持続可能な方法を見つけることです。医師、看護師、管理栄養士、薬剤師などの医療スタッフと密接に連携し、生活リズムや体調の変化に応じて柔軟に目標を設定し、具体的で実行可能な対策を検討しましょう。

高血糖対策には、定期的な見直しと調整を行い、効果的な健康管理を継続することが重要ですね。

さらに、家族や地域社会の理解とサポートは、シニア世代の高血糖管理に不可欠な支援システムです。地域の健康教室への参加や、同じ課題を持つ仲間との交流を通じて、情報を共有し励まし合うことも効果的です。

周囲のサポートネットワークを活用しながら積極的に健康管理に取り組むことで、充実した安心なセカンドライフを実現できます。日々の小さな努力の積み重ねが、将来の健康な生活への確かな一歩となるでしょう。

《 参考情報 》