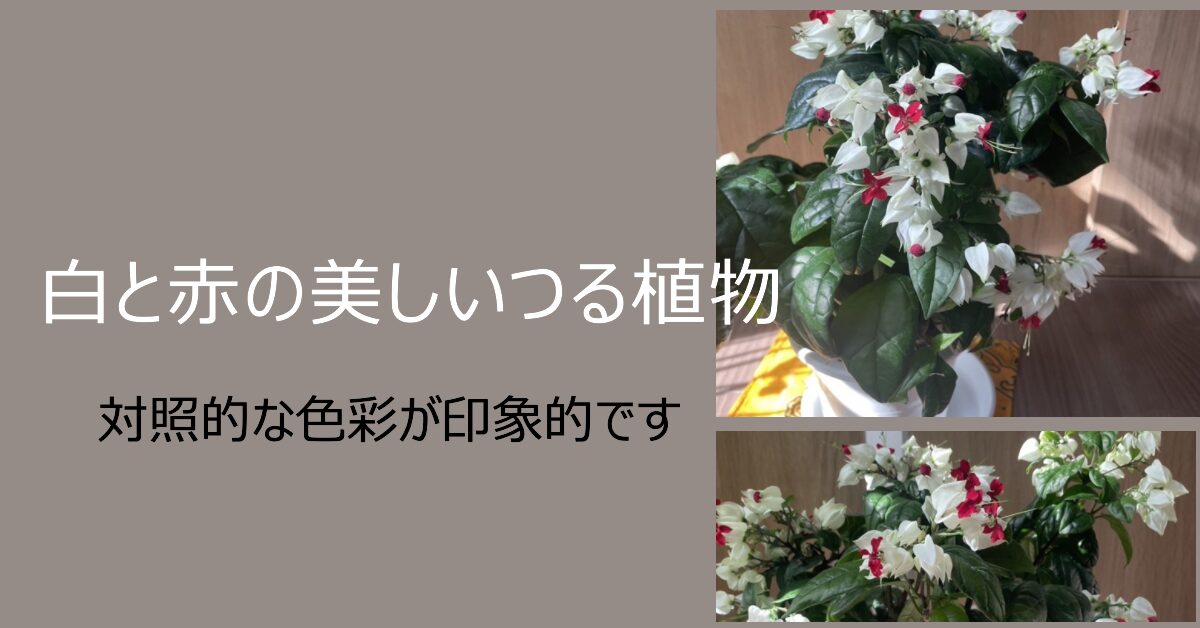

源平かずら(ゲンペイカズラ)は、ユニークで鮮やかな花の姿から、ガーデニング愛好家やインテリアグリーンとして人気のあるつる性植物です。白と紅の紅白コントラストが際立つ美しい花が長期間楽しめるのが、この植物の大きな魅力です。

源平かずらは、その花に歴史的なストーリーや物語性があるため、単に花を鑑賞するだけでなく、育てる楽しみそのものが増し、ガーデニングに対するモチベーションを高めることにもつながります。

源平かずらはつる性のため、フェンスやトレリス、アーチに絡ませて立体的に育てられます。鉢植えでも地植えでも楽しめるのが魅力です。開花期間が長く、庭やベランダ、テラスを長期間美しく彩ってくれます。

本記事では、源平かずらの魅力、植物としての特徴、種類や品種、そして具体的な育て方のコツと楽しみ方について、初心者の方にもわかりやすく詳しく解説します。

源平かずらの魅力と特徴

紅白のコントラストと和名の由来

源平かずら(学名:Clerodendrum thomsoniae)の最大の魅力は、白い萼(がく)と鮮紅色の花弁が織りなす独特なコントラストです。

白い紙風船のような袋状の萼が先に開き、その中から真っ赤な花弁が飛び出すように咲く姿が印象的です。花弁が落ちた後も純白の萼が数週間から数ヶ月残るため、長く美しさを楽しめます。

和名の「源平かずら」は、白と赤の鮮やかな対比を源氏の白旗と平氏の赤旗になぞらえたことに由来します。花にこうした物語性があるため、一層育てる喜びも増すことでしょう。

基本情報と生育特性

源平かずらは、熱帯西アフリカ原産のクマツヅラ科クレロデンドルム属(シソ科クサギ属)の常緑つる性低木です。

- 開花期は長く、主に6月から9月頃です。適切に管理すれば初夏から秋まで繰り返し花を楽しめます。環境によっては5月から12月頃まで、あるいはほぼ一年中開花させることも可能です。

- 草丈は鉢植えで50cm〜2mほどに達します。つるの伸ばし方次第でコンパクトにも大きくも仕立てられます。生育が旺盛で、つるをぐんぐん伸ばす性質があります。

- 耐寒性は非常に弱く、熱帯原産のため寒さ対策が必須です。一方、暑さには比較的強く、家庭でも育てやすい丈夫な植物です。

種類と近縁品種

源平かずらには、いくつかの園芸品種や同じクレロデンドルム属(クサギ属)の仲間があり、コレクションとして楽しむ人も多くいます。

- クレロデンドルム・トムソニエ(基本種) 最も一般的に流通している品種です。白い萼と赤い花のコントラストが際立ちます。

- 斑入り源平かずら 葉に白い斑が入る園芸品種です。花が咲いていない時期でも葉の美しさで観賞価値が高いのが特徴です。

- ベニゲンペイカズラ ゲンペイクサギとベニバナクサギの種間交雑によって作出された品種で、源平かずらの近縁種です。より鮮やかな赤系の花色や、ボリューム感のある花つきが人気です。

- クレロデンドルム・ウガンデンセ(ブルーウィング/ブルーエルフィン) 同じクレロデンドルム属の仲間で、青と水色の蝶のような花を咲かせます。ユニークな花姿で、紅白の源平かずらと組み合わせて楽しめます。

基本的な育て方と管理

源平かずらは丈夫な植物ですが、熱帯原産のため、寒さ対策と日当たりが特に重要です。

置き場所と日当たり

- 生育期(春〜秋):日当たりが良く、風通しと水はけの良い場所が適しています。鉢植えは戸外の日当たりの良い場所に置くのが理想的です。

- 真夏の日光:強い直射日光は葉焼けの原因になります。真夏は遮光ネットを使うか、明るい半日陰に移動させましょう。

- 庭植え:地温が保たれやすく、やや半日陰で乾きにくい場所を選ぶと生育が安定します。ただし、暖地以外では冬越しが非常に難しいため、通常は鉢植えでの管理が推奨されます。

温度管理と冬越し(最も重要)

源平かずらは寒さに弱く、暖地を除いて戸外での越冬は困難です。

- 冬越し準備:最低気温が10℃前後を下回る前に、必ず室内の明るい場所へ取り込みましょう。耐寒温度は0〜5℃程度です。

- 室内管理:レースカーテン越しの日差しが入る窓辺に置き、暖房による乾燥に注意します。窓辺は夜間に冷え込むことがあるため、夜は窓から離すと安心です。

- 落葉:冬に葉が落ちることもありますが、根が生きていれば枯れていません。春に再び芽吹くので慌てて処分しないようにします。

水やり

「生育期はやや多め、冬は控えめ」が基本です。

- 生育期(春〜秋):鉢土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。生育が旺盛な時期や乾燥する日は毎日与えるくらいのイメージです。ただし、常に過湿だと根腐れの原因になるため、「乾いたらしっかり」与え、受け皿に水を溜めないようにします。水切れはつぼみが落ちる原因になることがあります。

- 冬(休眠期):水やりを控えめにし、鉢土がしっかり乾いてから少量を与える「やや乾かし気味」に管理します。

肥料

花を長く咲かせるために肥料は不可欠です。

- 生育期(5月〜9月頃):緩効性肥料を置き肥するか、液体肥料を2週間に1回(月に2〜3回)程度与えます。肥料切れは花付きが悪くなる原因ですが、与え過ぎると葉ばかり茂るため適量を心がけます。

剪定と仕立て方

源平かずらはつる性で、つるがどんどん伸びるため剪定が必要です。

- 剪定適期:花後〜秋口、または生育が始まる春先に行います。冬は生育が止まるため、強い剪定は避けます。

- 方法:伸びすぎた部分を間引いたり、乱れた枝を整理する程度にとどめると、花数も確保しつつ姿を整えられます。つるを全体の1/3程度切り戻すのが目安です。再生力が強いため、多少強めに切っても丈夫に復活します。

- 仕立て:つる性を活かし、あんどん支柱、トレリス、アーチ、フェンスなどに絡ませて立体的に育てるのがおすすめです。上に向かって誘引するほど、花房が多くなり見栄えがします。

さまざまな楽しみ方

立体的な仕立て

つる性の特性を活かし、オベリスク仕立てやトレリス仕立てにすることで、白と赤の花が立体的なタワー状や壁状に咲く華やかな演出が楽しめます。玄関横の目隠しにも最適です。

鉢植えとハンギング

軽い剪定でコンパクトに保てば、ベランダで鉢植えとして楽しめます。また、つるをあえて垂らすハンギング仕立ても魅力的です。連なって咲く紅白の花が華やかに映えます。

冬の室内鑑賞

耐寒性がないため、冬場は室内の観葉植物として活躍します。日陰に比較的強く、白い萼が清潔感を演出するため、ナチュラル系のインテリアグリーンとしても最適です。

増やし方

挿し木で増やすのが一般的です。5〜6月ごろに新梢を使い、挿し木用土に挿して明るい日陰で管理すれば、比較的簡単に発根します。

これらの内容を分かりやすくまとめた動画サイトは、以下のとおりです。

おわりに

源平かずらは夏の暑さや日差しに強い性質を持っています。適切な寒さ対策を行い、生育期と休眠期で水やりにメリハリをつけて管理すれば、毎年鮮やかで縁起の良い紅白の花を長期間楽しめる、魅力的で育てがいのある植物です。

白と赤の対照的な色彩が美しく印象的なつる性植物です。丈夫で育てやすく、庭での地植えはもちろん、鉢植えでベランダや玄関先でも育てられます。冬場は室内の観葉植物としても楽しめる、まさに万能なガーデニング植物と言えるでしょう。

シニア世代の方々にも非常に人気があり、手間をかけすぎることなく、それでいて長期間にわたって美しい花を咲かせ続けてくれるという点も、とても嬉しいところです。

育てるほどに株の形が整い、花の数も増えていく——年々見応えが増していく植物です。手軽に華やかで見栄えのするガーデンを楽しみたい方に、特におすすめです。

ぜひ、ご自宅で源平かずらを育てて、美しい紅白のコントラストと、長く咲き続ける花の魅力を存分にお楽しみください!

《 参考情報 》