感染性胃腸炎は、ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルス、サルモネラ菌やカンピロバクターなどの細菌、まれに寄生虫といった病原体が体内に侵入して引き起こす感染症です。胃や腸の粘膜に炎症が生じる、日常生活で身近な病気の一つです。

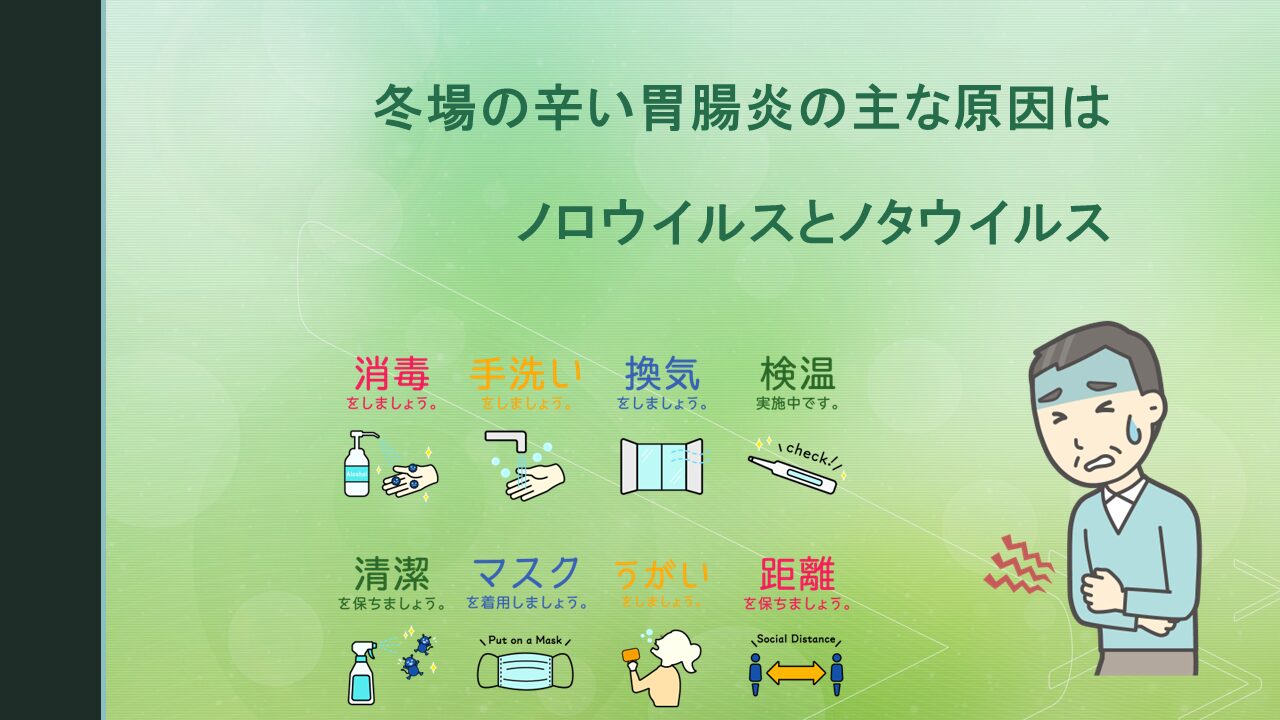

特に秋から冬にかけて、感染力の強いノロウイルスや、乳幼児の重症化リスクが高いロタウイルスによる集団感染が頻発します。保育園、幼稚園、学校、介護施設、病院などで大規模に流行し、子どもから高齢者まで幅広い年齢層で感染者数が急増します。

健康な成人は数日で回復しますが、乳幼児や高齢者は脱水症状や重症化のリスクが高いため注意が必要です。病原体の種類や感染経路を理解し、適切な予防対策を講じることが重要です。感染時は速やかに治療やケアを行うことが、健康を守る鍵となります。

本記事では、感染性胃腸炎を引き起こす主な病原体とその特徴、流行時期、感染経路、予防方法、症状、治療法、家庭でのケア方法をわかりやすく解説します。

主な原因と流行の特徴

感染性胃腸炎は、ウイルス性と細菌性に大別されます。

ウイルス性胃腸炎(主に秋〜冬季に流行)

ウイルス性が最も多く見られます。

- ノロウイルス:11月〜3月頃の冬場に大流行します。感染力が非常に強く、急激な嘔吐、下痢、腹痛を引き起こします。

- ロタウイルス:冬〜春先に乳幼児で多く発症します。重症化しやすいため注意が必要です。米のとぎ汁のような白っぽい下痢が特徴です。

- サポウイルス、アデノウイルス:ケースは少ないですが、これらも原因となります。

細菌性胃腸炎(主に夏場に流行)

サルモネラ菌、カンピロバクター、病原性大腸菌(O157)などが原因です。肉や魚の加熱不足、調理時の衛生管理の不備によって発生します。高熱や血便、激しい腹痛を伴うことが多く、重症化すると合併症のリスクがあります。

感染経路と予防対策

感染性胃腸炎は主に2つの経路で広がります。「経口感染(食品や水)」と「人から人への感染(接触・飛沫)」です。ウイルス性胃腸炎はごくわずかな量でも感染するため、家庭内で広がりやすいのが特徴です。

主な感染経路

- 接触感染(人から人):感染者の嘔吐物や便に含まれるウイルスが、手や指を介して口に入る経路です。ノロウイルスで最も多い感染経路となっています。

- 食品を介した感染:ウイルスを蓄積しやすいカキなどの二枚貝を生または加熱不十分な状態で摂取したり、汚染された水(井戸水など)を介して感染します。

- 飛沫・飛沫核感染:感染者の嘔吐時の飛沫や、乾燥した嘔吐物の微粒子を吸い込むことで感染する可能性があります。

効果的な予防法

予防の基本は「ウイルスを持ち込まない・広げない」ことです。

- 手洗いの徹底(最重要):食事前、調理前後、トイレ後、感染者のケア後には、石けんと流水で30秒以上かけて指先や手の甲まで丁寧に洗います。ノロウイルスはアルコール消毒が効きにくいため、石けんで物理的に洗い流すことが最も重要です。

- 食品の加熱処理:カキなどの二枚貝は、中心温度85〜90℃で90秒以上加熱します。これによりウイルスが不活化されます。

- 環境の消毒:感染者の嘔吐物や便の処理には、必ずマスクと使い捨て手袋を着用します。汚染された場所は、アルコールではなく次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)を薄めた液(0.02%または0.1%)で拭き取り消毒を行います。

- ワクチン接種:ロタウイルスワクチンは乳幼児の重症化予防に有効です。接種が推奨されています。

症状が治まった後も、便中には1週間から1か月程度ウイルスが排出され続けます。人にうつさないよう注意が必要です。回復後も手洗いを徹底してください。

症状・経過・治療の基本

主な症状と潜伏期間

潜伏期間は、ノロウイルスで1〜2日、ロタウイルスで2〜4日、細菌性では数時間〜数日と幅があります。

主な症状は、水様性の下痢、嘔吐、腹痛、発熱(細菌性で高熱になりやすい)、倦怠感などです。多くは数日で軽快します。

最大の注意点:脱水症状とハイリスク者

感染性胃腸炎で最も注意すべきは脱水症状です。特に乳幼児や高齢者は脱水が急速に進行し、命にかかわる危険があるため、早期対応が必要です。

高齢者は喉の渇きを感じにくく、非典型的な症状(全身倦怠感、食欲不振)を示すことが多いため注意が必要です。また、嘔吐による誤嚥性肺炎や窒息のリスクも高くなります。

治療の基本(対症療法)

ウイルス性胃腸炎に特効薬はありません。治療は失われた水分と電解質を補う対症療法が中心です。

- 水分補給(最重要):脱水予防のため、経口補水液(ORS)を積極的に摂取します。嘔吐を避けるため、一度に大量に飲まず、少量(スプーン1杯程度)を頻繁に(5〜10分おきに)補給することが重要です。スポーツドリンクは薄めて利用するのが望ましいです。

- 食事療法:症状が強い間は無理に食べず、嘔吐や下痢が落ち着いてから、消化の良い食品(おかゆ、うどん、バナナ、すりおろしリンゴ)から徐々に再開します。揚げ物、乳製品、冷たいもの、刺激物は避けてください。

- 薬物療法:整腸剤は使用されますが、下痢止め(止瀉剤)は安易な使用を推奨しません。病原体の排出を遅らせて症状を悪化させる可能性があるためです。医師の指示がある場合のみ使用します。

これらの内容を分かりやすくまとめた動画サイトは、以下のとおりです。

抗生物質(抗菌薬)はウイルスには無効で、細菌性で重症の場合にのみ担当医の判断で使用されことがあります。

おわりに

感染性胃腸炎、特にノロウイルスやロタウイルスは、症状が治まった後も1週間から1ヶ月程度便中にウイルスが排出され続けます。回復後もしばらくは手洗いを徹底し、家族や周囲への感染拡大を防ぐことが重要です。

予防対策は発症前に講じることが最も効果的です。万が一発症した場合は、脱水予防と十分な安静が早期回復の鍵となります。日頃から適切な予防を実践し、発症時には速やかに対症療法を行いましょう。

特に脱水症状には十分に注意を払う必要があり、重症化のサイン(意識がもうろうとする、尿の量が極端に少なくなる、顔色が悪くなるなど)が見られた場合には、躊躇せずにすぐに医療機関を受診することが大切です。

シニア世代の方々にとっては、胃腸炎の症状そのものよりも、それに伴って引き起こされる脱水症状が最大のリスク要因となります。日頃から早めの水分補給を心がけ、無理のない範囲で休養を取ることを意識して生活しましょう。

《 参考情報 》