加齢性難聴(老人性難聴)は、年齢を重ねることに伴い自然に発生し、徐々に進行する聴力の低下です。主な原因は内耳の聴覚細胞(有毛細胞)や聴神経の加齢による変性・老化とされており、人間の自然な老化過程の一部として誰にでも起こりうる生理的現象です。

この聴覚機能の衰えは一般的に40歳代から少しずつ始まり、年齢とともに次第に顕著になっていきます。厚生労働省の調査によると、日本国内の難聴者の総数は約1,430万人(全人口の約10%)に達すると推定されています。急速に高齢化が進む現代日本において、加齢性難聴は非常に重要かつ広範な健康課題となっています。

加齢性難聴は避けることが難しい自然な老化現象のひとつです。世界有数の長寿国である日本では、高齢者人口の増加に伴いこの聴覚の問題を抱える方々が増加しており、多くの人が日常生活で経験する身近な健康課題となっています。

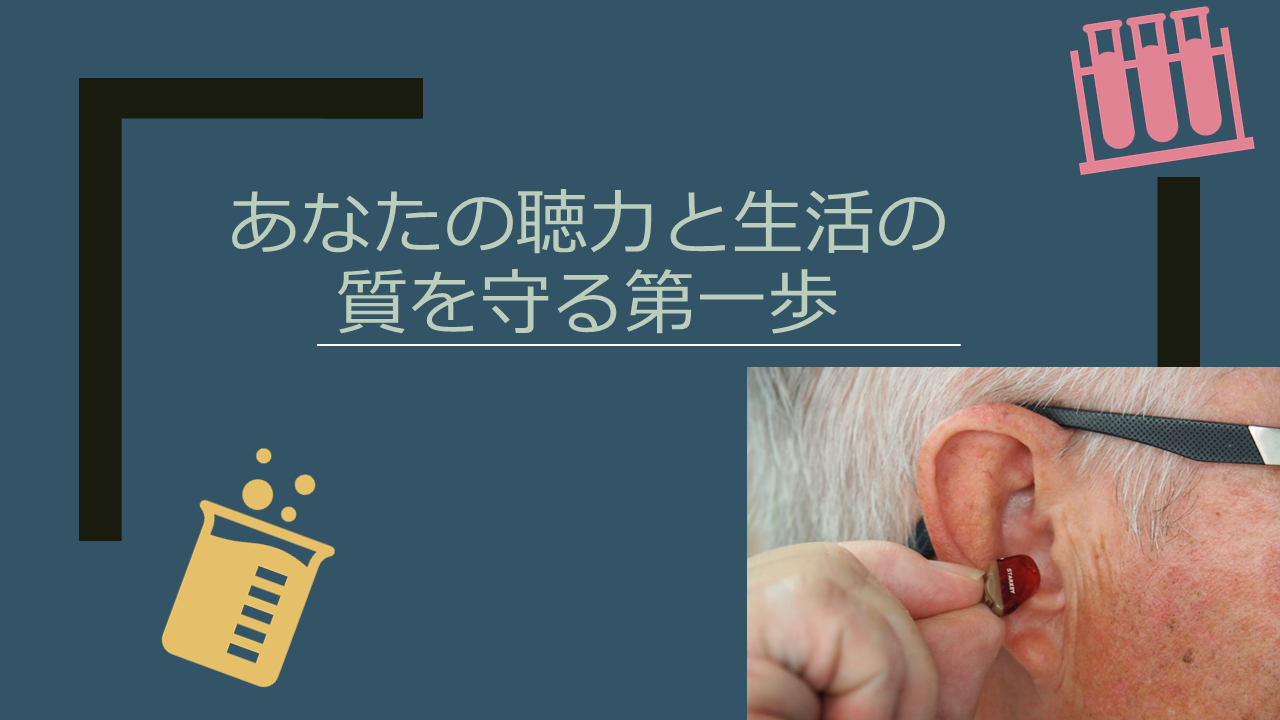

本記事では、加齢性難聴の症状や兆候、進行を遅らせる予防法、推奨される治療法や日常生活での対策について解説します。これらの知識が、聴覚の健康維持と難聴による生活の質低下を最小限に抑える助けとなれば幸いです。

特徴

加齢性難聴は多くの場合、数年から数十年かけてゆっくりと進行するため、初期には自覚症状がないこともあります。徐々に聞き取りにくくなり、会話が億劫になって社会活動や人との交流を避けるようになることがあります。このような社会的孤立が、認知機能の低下やうつ病のリスクを高める可能性も指摘されています。加齢性難聴には以下のような特徴があります。

- 両耳性で対称性:通常、両方の耳に同時に起こり、左右の聴力低下の程度はほぼ同じことが多いです。

- 高音域から聞き取りにくくなる:特に高い音(「サ」「シ」「ハ」などの子音や女性・子供の声)から聞き取りにくくなるのが特徴です。そのため、「音は聞こえているのに言葉が理解できない」「話し声は聞こえるが、内容が把握できない」といった症状が現れます。

- 騒がしい場所での聞き取りが困難:レストランや駅などの騒がしい環境では、人の声が周囲の雑音に紛れてさらに聞き取りにくくなります。

- 耳鳴りを伴うことがある:難聴とともに、キーンやジーといった耳鳴りを自覚する方も少なくありません。

加齢に伴い、目や耳にも老化が徐々に進行していきます。個人差は大きいものの、聴覚の問題は視覚の問題に比べて見過ごされがちで、対処が遅れる傾向にありますね。

予防

加齢性難聴は完全に予防することは難しいですが、進行を遅らせたり悪化を防いだりするための対策があります。定期的な聴力検査を受けることで、早期に変化に気づくことができます。日常生活では、以下の点に注意しましょう。

騒音から耳を守る

- 大音量の音楽を長時間聞かない(特にイヤホンやヘッドホン使用時)。

- 工事現場や工場など、騒音の大きい場所では耳栓やイヤーマフを使用する。

生活習慣病の管理

高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は内耳の血流障害を引き起こし、難聴のリスクを高める可能性があります。これらを適切に管理することが重要です。

適度な運動とバランスの取れた食事

全身の血流を改善し、活性酸素の発生を抑えることで、内耳の健康維持に役立ちます。特に抗酸化作用のあるビタミンC・Eやミネラル(亜鉛など)を意識して摂取しましょう。

ストレスの軽減と禁煙

ストレスは自律神経のバランスを崩し、血流悪化を通じて難聴に影響を与えることがあります。また、喫煙は血管を収縮させて内耳への血流を悪化させるため、難聴のリスクを高めます。

治療と対策

加齢性難聴に対する根本的な治療法は現在のところ確立されていませんが、聴力低下による不便さを軽減し、生活の質(QOL)を維持するための対策が中心となります。

- 補聴器・集音器の活用:聴力低下時には補聴器の使用が推奨されます。補聴器の音に脳が慣れるにはリハビリが必要ですが、現在では多様な選択肢が利用できます。

- 聴覚リハビリ:補聴器を継続的に装着することで脳の音処理能力が向上し、聞き取りやすさが改善することが実証されています。

- 早期受診・専門医への相談:「聞き取りにくい」と感じたら耳鼻咽喉科で聴力検査を受け、自分の難聴のタイプを確認しましょう。加齢以外の原因による難聴の可能性もあります。

- 周囲の配慮と理解:コミュニケーション時は、明るく、はっきりと、ゆっくり話し、顔を見ながら会話することで理解を助けます。騒がしい環境や単語の省略、早口は避けるとよいでしょう。

補聴器で効果が得られない重度の難聴の場合、人工内耳の埋め込み手術によって音の感覚を取り戻す治療法もあります。この治療法の適用には条件があり、専門医による詳細な検査と判断が必要です。

おわりに

加齢性難聴は避けられない自然な現象ですが、早期発見と適切な対策によって進行を遅らせ、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。適切な対応を通じて、コミュニケーション能力を維持し、充実した活動的なシニアライフを送ることが十分可能です。

加齢性難聴を放置すると、会話の困難さから社会参加やコミュニケーションが次第に減少し、孤独感や社会的孤立を経験するリスクが高まりますね。

近年の研究では、難聴と認知症リスクの上昇との関連性も報告されています。このような観点からも、症状に気づいたら積極的に専門医を受診し、適切な対策を講じて長期的な生活の質(QOL)を維持することが重要です。

多くの方が加齢性難聴を「老化の一部だから仕方ない」と諦めがちですが、現代医学では様々な対応策が確立されています。予防→検査→補聴器装用→生活習慣改善という包括的なアプローチで、難聴による生活の質の低下を防ぎ、家族や友人との豊かなコミュニケーションを保ちながら、健康的で充実した社会生活を長く続けることができます。

「聞き返すことが増えた」「テレビの音量が大きいと指摘される」「騒がしい場所での会話が特に困難」といった症状に気づいたら、早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。専門医による適切な診断と対応が、あなたの聴力と生活の質を守る第一歩となります。

《 参考情報 》